2021年08月12日

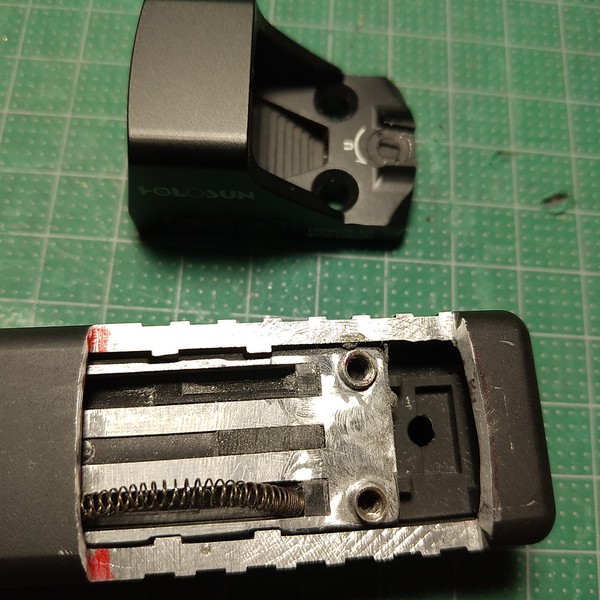

holosun 407kをスライドを削って載せてみた

前回のレプリカrmsの夜間性能に満足できずholosun 407kを購入しました。

ミリタリーブラッド様から購入しました。

こちらが一式入っております。

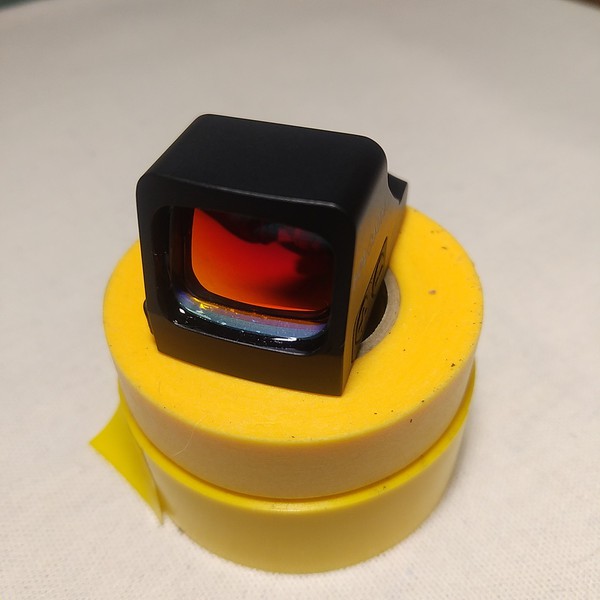

holosun 407kはrmrよりも一回り小さいデザインになっており、実物で見ると驚きを感じる小ささです。

商品画像では大型に見えるだけに、落差を感じます。

https://www.glocktalk.com/threads/holosun-507k-vs-507c-size.1863252/

サークルドットタイプの507の情報ですが、507kと507cではサイズがまた違うことに御注意下さい。

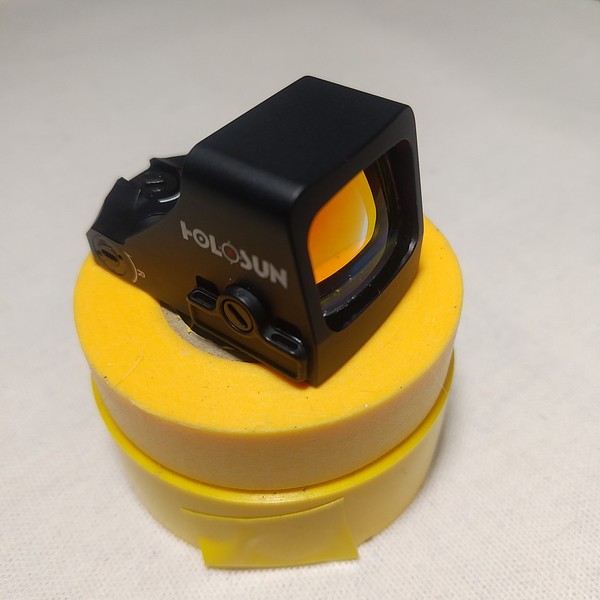

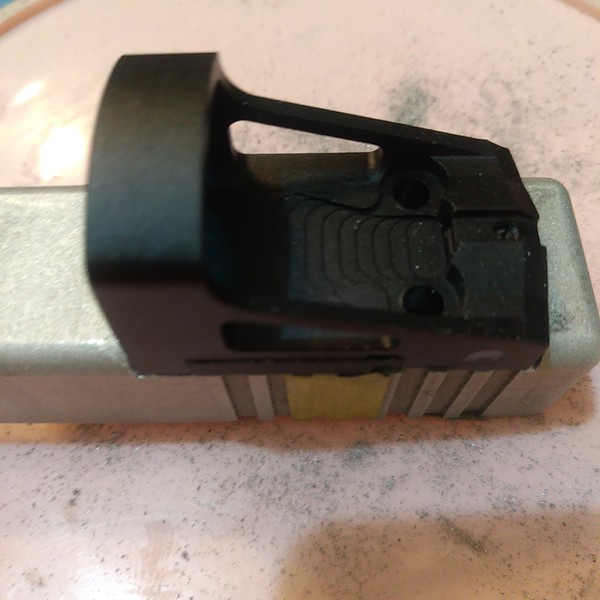

本体の画像になります。

レプリカrmr、レプリカrmsと並べた画像です。

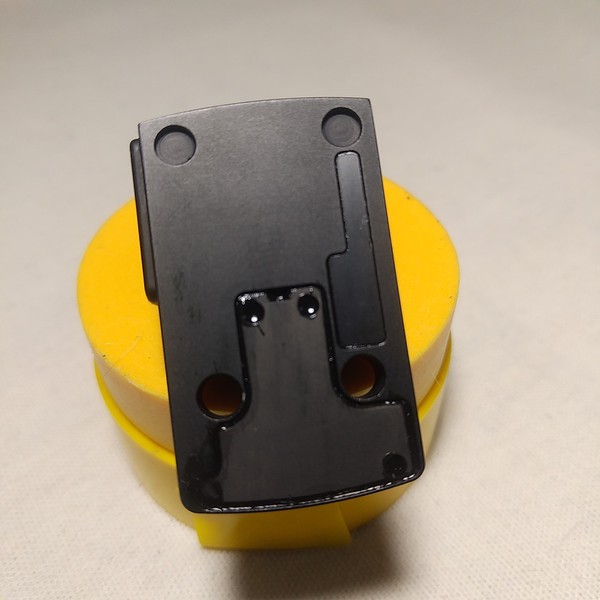

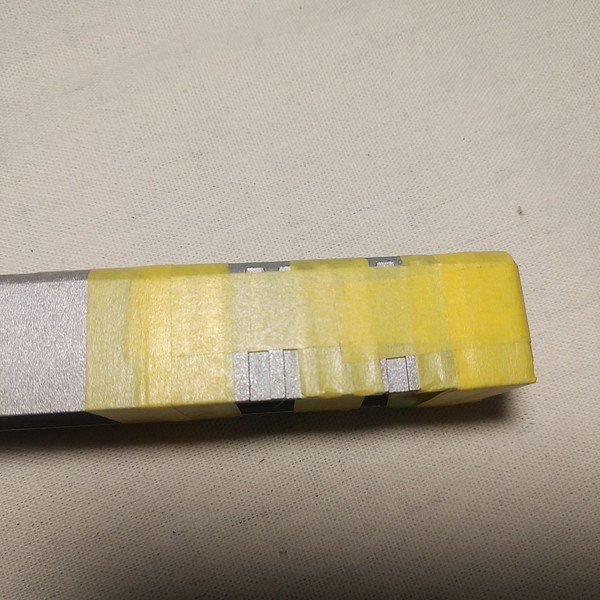

前回のrms用に削ったスライドに407kは載せる事が出来ます。

横幅、ネジ位置幅は407kとrms、ほぼ同じで、前後幅では407kはrmsよりも短く、ブリーチが見えております。

厚みもrmsより薄いです。

補足ですが、上の画像はrmrの取り付けたブリーチの画像です。

ネジ位置幅が広く、ブリーチからはみ出すため加工したマウントを介して取り付けております。

rms、407kはネジ位置幅が狭いためブリーチに直接載せることが出来ております。

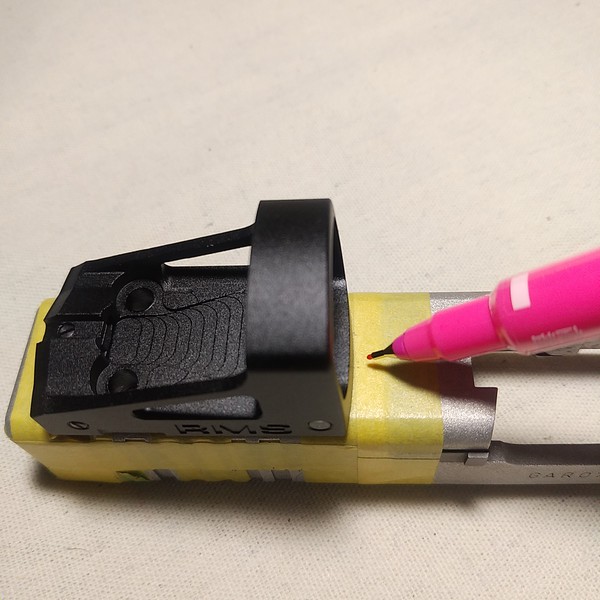

マスキングテープでブリーチ穴位置を見出し、削りこむ深さの目印にサイドにマスキングテープを貼り、油性ペンでサイトの形状に目印を書き込みます。過去記事の参照願います。

絶縁テープを複数重ね貼り、ガイドにして削るとヤスリが滑ってスライドを傷つける事が無くなります。

大まかに削り出したら、ルーターで油性ペンで書いたガイドラインに削り出して行きます。

ガイドラインにギリギリまできたら(上記ぐらい)サイト本体を小まめに載せながら慎重に削りこみます。(rmsの際に自分は削り過ぎてしまいました。)

削り込み後、ブリーチに目印を付けて穴開けし、ステンレスインサートスクリューをメタルロックを使い接着しました。

ブリーチは脆いため最初からステンレスインサートスクリューを使った方が強度が出ます。

ステンレスインサートスクリューについては過去記事を参照願います。

完成です。holosun 407kは6moaで室内と陽光下でドット見え方に落差が激しく小まめなドットの調整が必要なようです。この点においてレプリカrmsの方が4moaで自動調光が効く分使いやすさを感じております。

また407kはサイト後部、リアサイトに当たる部分が低くlower1/4co-witnesといった低いアイアンサイトビューでドットに照準の重きを置くかどうかで、rmsを使うか、407kを使うか好みが分かれそうです。

最後に407kはとても完成度が高く素晴らしいサイトであります。

Posted by 拳銃墓場 at

14:22

│Comments(0)

2021年08月07日

shield rmsをスライドを削って載せる

rmsの固定ネジの穴位置が、マルイg17ブリーチに直に載せるのに最適な事に気づき、今回加工行いました。

レプリカrmsの画像です。sotac製です。

光センサーが内蔵され自動調光が効きます。

夜間蛍光灯下ではセンサーを蛍光灯の反対に向けるとドットが消えてしまいます。

本物は夜間や暗い部屋でもドットが点いている記述がありますが、実際に夜間に使用している動画や画像は確認できてはおりません。

クリムゾントレースの自動調光ドットサイトのamazonレビューでは「夜に殺される」記述があり、この自動調タイプの弱点として夜には本物のshield rmsも使い物にならない可能性があります。

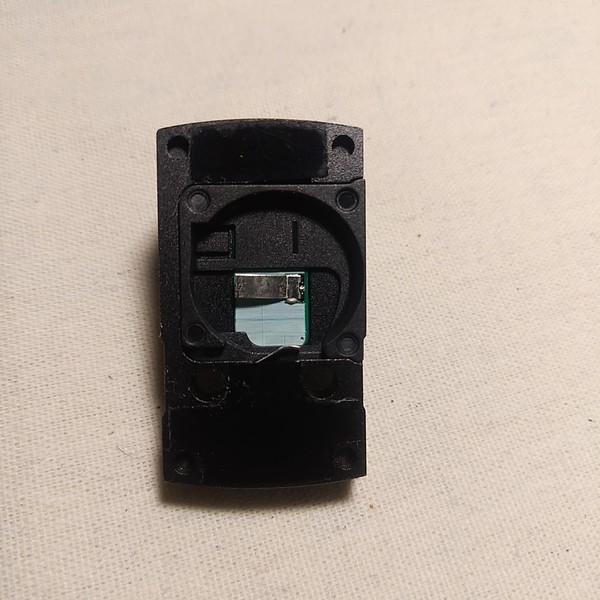

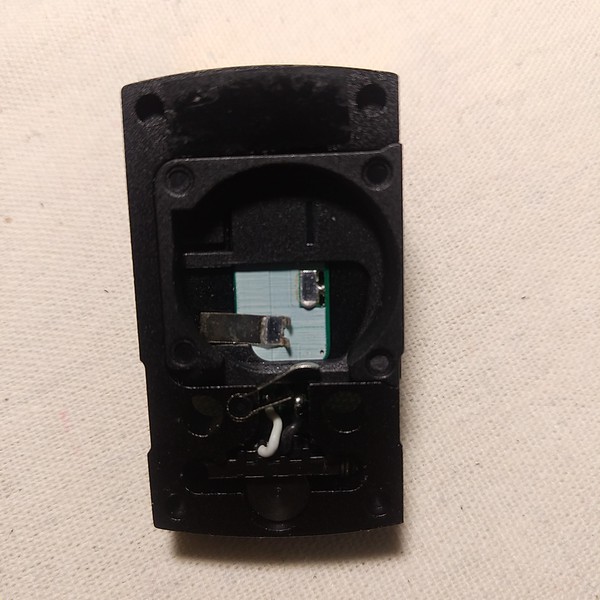

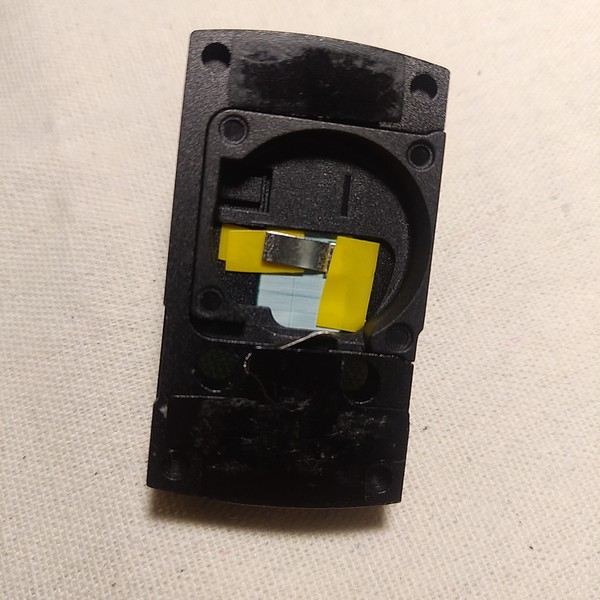

最初に電池を取り付けてドットを確認していたらドットが消えてしまい、おかしいと電池を確認してみたら、電極部分が取れておりました。

極度に脆いです。

絶縁テープを使って点灯するようにしてみました。

マスキングテープを使ってブリーチのネジ穴を開ける位置を見出します。

側面にもマスキングテープを貼り付けて、彫り込む高さを決めます。

リアサイトのミゾがブリーチの上部が露出する目安です。そこより一段下を彫り込むつもりでマスキングしています。

ネジ穴を掘る部分を目視で確認しています。

スライドの地の部分がある部分を穴から見て位置を調整します。

油性ペンで線を引きます。

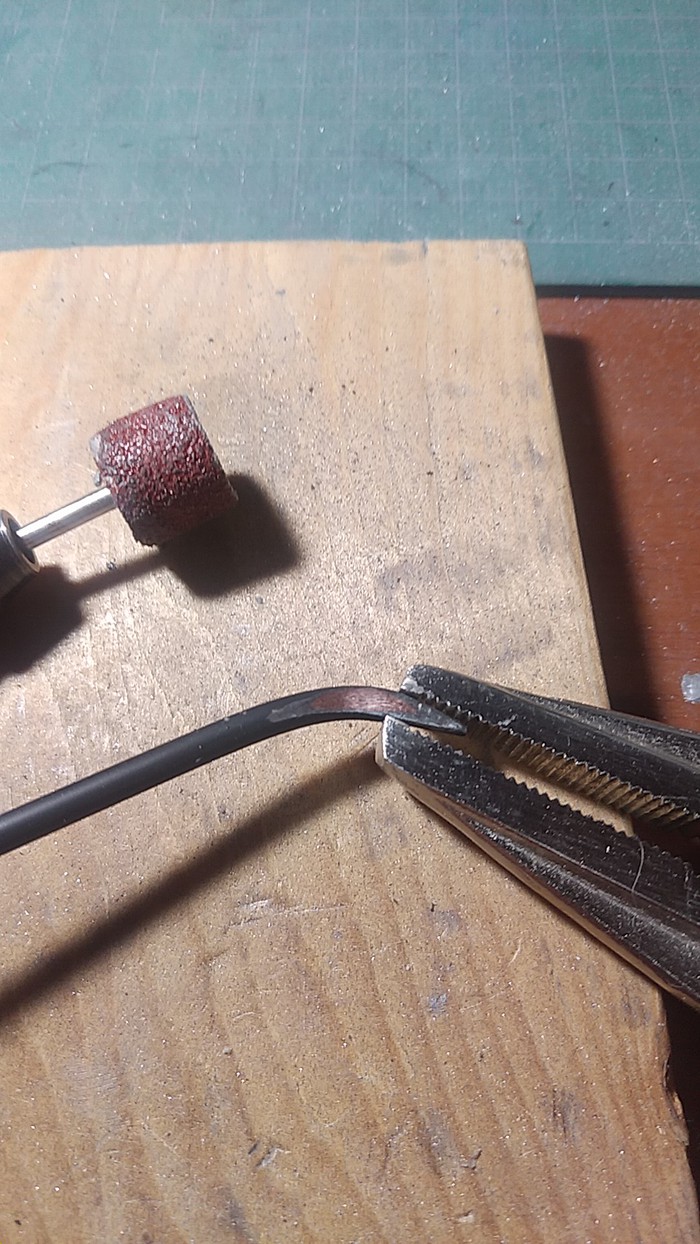

ヤスリで大まかに削り出してます。

その後ルーターでラインに合わせて削り込み、タップでねじ切りをします。

アルミで脆いため、その後、ステンレスインサートスクリューを埋めこんで強度を上げました。

ステンレスインサートスクリューに関しては過去記事を参照願います。

本物のshield rmsは1年以上バッテリーが持つようです。ファクトリーのフロントサイトと、その高さで運用できる事と組み合わさり、最高の使用感があります。一万円近いサプレッサーサイトの購入を押さえることも強みの一つです。

夜間も安定してドットが点いているとしたらedcとしても優秀な一丁となります。

Posted by 拳銃墓場 at

12:03

│Comments(0)

2021年08月02日

レプリカrmrをダメもとで買ったら大当たり

この度はdiy stippling roomをご覧頂き誠にありがとうございます。

前回の記事の後、駄目でもともとと諦めの境地でレプリカrmrを購入したら大当たりのrmrが届いてしまいました。

前回の記事誠に申し訳ありません。

レプリカrmrは可動域に問題がありました(泣)

今回は今までに買ったrmrの問題点と当たりrmrの事を書いていこうと思います。

一台目 amazonで購入。数回射撃後、レティクル合わせた際に断線。一日で故障する。

二台、三台目 ミリタリーガレージ様で購入。発光部品が導線ではんだ付けされている。ドットの位置が個体ごとに違う。ドットが下寄りの個体は現在も使用できている。

内部の発光部品の土台がプラで壊れやすかった。

四台、五台目 エヴォリューションギア。プラスマイナス同時長押しで消灯出来る個体。

届いてレティクルを合わせたらeリングがポロリと落ちる。基盤部品(はんだ付けがはずれる)がポロリと取れる。ダメもとで五台目を購入するも衝撃にめっぽう弱く、ドットが振動で消えて使い物にならない。

六台目 ホーリーウォーリアー。 ドットが下寄りで良かったが、使っている内にドットが異様に上寄りになる。レンズが外れかけていたことが原因のようで、レンズが外れる。ドットのちらつきが酷く使い物にならない。

レティクル最上部

レティクル最下部

今回七台目購入の画像です。当たり。amazonでaerith black様から6480円で購入。プラスマイナス長押しで消灯出来る機種。(4000円台とは別の物です)衝撃に強くドットが消えない。(レビューでは衝撃に弱い事が書かれております、長期では耐久に不安があります)ドットも綺麗。調整幅も上下広くabsolute cowitnes、lower 1/3 co-witnes可能。

発光部からレンズまでの穴がガラス?で塞がれていて防水性が高まっている。

問題があるとしたら前回の記事を書く前に購入できなかったことです(泣)。本当に申し訳ありません。完璧すぎてもう一台購入考えています。

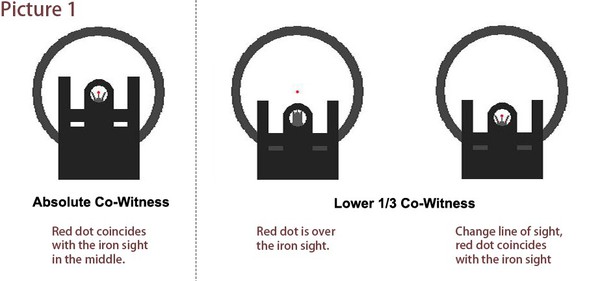

最後に、ドットの位置、アイアンサイトとの関係は色々あり、lower1/3co-witnessでもアイアンサイトの上部にドットが離れて配置する方法も、ドットをアイアンサイトに重ねる方法も両方間違いではないようです。

アイアンサイトの補助的な使い方、考え方の違いで、アイアンサイトとドットを離す事もあるようです。

Posted by 拳銃墓場 at

21:20

│Comments(0)

2021年07月31日

レプリカRMRの可動域の問題は、1/3 co-witnes設計に原因あり

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

レプリカrmrを使用していて、可動域が狭いと感じた事はないでしょうか?

実は、それってレプリカrmrが悪い訳ではないのかもしれません。

https://www.battlewerx.com/rmr-cut-glock/

https://www.linkedin.com/pulse/absolute-co-witness-lower-13-jamie-fu-

サイトと画像を貼らせて頂きます。

レッドドットの位置は二つ主にあるようです。

absolute co-witnes アイアンサイトにレッドドットが重なる。

lower 1/3 co-witnes アイアンサイトの上部に離れてレッドドットが存在する。

この2つの違いでスライドの削りも変わるようです。(フロントサイト、リアサイトの大きさだけかも?)

自分の場合ace1arms、5kuのレプリカのdeuek defenseのrbuマウントをグロックに取り付けてrmrを載せた際、absolute cowitnesアイアンサイトにレッドドットが重ならないことがありました。

その時に感じた事がレプリカrmr故に可動域が狭いと思いました。

ですが、実はlower 1/3 co-witnes設計だとしたらrbuマウントもレプリカrmrも悪い点はなかったのです。

rbuマウントがabsolute cowitnesで作られていればレッドドットはアイアンサイトに重なり、レプリカrmrの可動域にも問題はない。

この違いを知らなかった事が、自分はrbuマウントの出来が悪い、レプリカrmrの出来が悪いと結論付けてしまいました。

この点周知されればレプリカrmrの不満を感じる事も、返品も減るのではないかと思われます。

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

01:20

│Comments(0)

2021年07月18日

KGガンコートをguarderフレームに焼付塗装

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

KGガンコート塗装実験について報告します。

スティップリング済みのguarderフレームを用意しました。マスキングをします。

アメリカのカスタムでツートンカラーにしているのを真似してみたいと思います。

常温硬化のセラコートでは簡単な作業かもしれませんが、値段、入手性の面でKGガンコートに強みがあるため、今回やってみました。

KGガンコートに別売りの八十度で硬化が可能になる硬化剤を加えた物を塗装した物です。

これを焼いて行きます。

安物のオーブントースターで温度設定がワットではなく℃の物で八十度で1時間半焼きます。

オーブントースター内には木片を置いて金属に直に触れない状態にしました。

焼き付け後の画像です。

フレームにダメージはなく、組み付けて使用出来ます。

また、非常に強固に食い付いており、爪で力を入れて擦っても剥がれる事がありません。

今回の塗装にあたり、サンドブラストの購入を考えておりましたが、しっかりとした脱脂だけでKGガンコートのguarderフレーム塗装を行う事が可能なようです。

そして、KGガンコートの強みとしてたとえ傷がついても自宅で手軽に再仕上げが出来る事です。

日本国内でも手軽にアメリカのようなカラフルなグロックを手にする事が出来ます。

追記 フレームのダミーピンを外して焼いております。ダミーピンが熱で膨張しフレームに亀裂を入れる可能性があるため、ダミーピンを外す事を推奨します。

この度はdiystippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

15:41

│Comments(0)

2021年07月17日

Bowie Tactical Concepts Glock

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

今回はBowie Tactical Conceptsのグロック作製を記事にしたいと思います。

フレームの中空にフレーム破片を溶融させて詰め込み終わった画像です。

「1911ユーザーのためのグロックカスタム」の記事を参照願います。

削り込みを行っています。

フレーム内部のマガジン後部接触部分、フレームの柱に当たる削ってはいけない部分をホワイトラインで目印を付けております。

このギリギリの所まで削り1911のアングルに出来うる限り近づけます。

今回はBowieのカスタムのビーバーテイルを行いたいと思います。

フレームにしっかり食い付くようにヤスリで親指の付け根が当たる部分を荒らしておきます。

またマスキングをしてフレームの食い付いて欲しくない部分を保護しておきます。

ピンセットでフレーム破片をつまみ、はんだごてで溶融させて肉盛りを始めます。

グリップ後部の削り出した部分の気泡、詰め込みが甘かった部分にも、フレーム破片を溶融させて穴埋めを行います。

肉盛り直後の画像です。

肉盛り時はリアシャーシを取り付けながらの方が、フレーム内部に溶けたポリマーが入り込まないので取り付けながら作業します。

削り出した画像です

ダイソーの百円の酸化アルミの砥石ビットになります。

はんだごてにつけて一度焼いた後、中心の固定部を焦げさせてからステンレスの軸棒を引き抜き、熱伝導の高い銅の棒に入れ替えた物になります。

この小手先でグロックの素のテクスチャに近い、梨地のテクスチャをビーバーテイルに焼き付けます。

温度の設定が大事で、パワーコントローラでフレームを溶かすか溶かさないかの境界に調整して梨地模様を焼き付けます。

この作業の際にはジャンクフレームを用いて、小まめに焼き付けを確認して行うことを推奨します。

こんな感じになります。

テカリがなくマットな状態です。

Bowie Tactical ConceptsやCold Boreのカスタムでは、削り出した部分を出荷時のグロックの模様と見た目の区別がつかないぐらい同じ物にするカスタムがあります。

テカリがあれば少し誤魔化せるのですが難しいです。

KGガンコートを硬化剤を混ぜて八十度で焼く実験をしているのですが、うまく作る事が出来たら、記事にしたいと考えています。

スティップリングを始めます。

今回の小手先の画像です。

銅の丸棒4ミリから削り出しています。

フレームにマスキングをして焼き付けて行きます。

細く細かくするか、荒くするか力加減で全く別の

模様になります。

完成をイメージして力のいれ具合を調整するのが重要です。

上の画像は力が入り過ぎて、Bowieより荒くなっています。これよりも細く細かい模様が理想です。

焼き終わりました。

組込画像になります。

おまけで同時に作っていたBowieグロックになります。

完成後の感想です。

このグロックはとにかく構えれば手の延長のようにターゲットをポイントします。

1911を使っている人ならば解る独特の一体感が再現できた一丁となっています。

現在取り組んでいるのがグロックの素の模様に近い模様を作ることです。

その上で重要なのが色調と考えており、入手性の高いKGガンコートを用いたフレーム塗装を模索しております。良い作製結果がありましたら記事にしたいと考えています。

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

15:39

│Comments(0)

2021年07月09日

COLD BORE CUSTOMS G17

前回のグロックから、さらに手を加えてみました。

グリップは切断してg19マガジン仕様にしております。

グリップアングルが1911に変化したことで、サポートハンドの位置も変わったため、トリガーガードが邪魔になり、ラウンド化して、より1911に近づいた取り回しが出来るようになっています。

スティップリングも上書きしてシンプルな点描に焼き直ししました。

銅の丸棒はホームセンターで600円で購入し、はんだごても安い600円のもので、このカスタムは可能です。フレームも3400円でamazonで購入したもので作れます。

またマガジンキャッチ部の半円の削りではルーターを使いましたが、それ以外はヤスリで作れる点も手軽さの一つです。

とかく、このカスタムは低予算で作れるのでお勧めします。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

06:38

│Comments(0)

2021年07月08日

1911ユーザーのためのグロックカスタム

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

今回は1911ユーザーのためのグロックカスタム、グリップのストレートリダクションを記事にしたいと思います。

縦に撮った画像ですが横になってしまい申し訳ありません。

現在グロックをストレート化する方法は多数あります。

画像のグリップアダプタ、polymer80グリップ、sai bluグリップ等、他にも複数存在しております。

ただ、そこに問題があるとしたら、どれも既存のグロックフレームに盛り付けを行ったような設計で、グリップがスリムになっていないことです。

この問題が解決したグロックが実銃の世界にはあります。

BTC Bowie tactical concepts,cold bore customsのグロックです。

このメーカーのカスタムグロックは既存のフレームから後部の膨らみを取り除いたスリムでストレートなグリップとなっております。

このカスタムを真似しようと、これまでグロックに満足いかない1911ユーザーは数々の方法でカスタムを行ってきました。

薄くグリップを削るもフレームに穴が空くまで削らねばBTC、cold boreのグリップアングルには到達しない。

ならばとヒートガンで熱してへこませるも溶けかかったフレームは思うようには形を変えない。

それならとエポキシ樹脂をグリップ後部に注入し削るも、スティップリングがエポキシには行えない。

そこで今回新たなカスタム方法を提示してみたいと考えております。

スティップリングの練習に使ったジャンクフレームをバラバラに刻みます。

はんだ小手に銅の丸棒を取り付けます。

これでフレーム後部の中空にフレームの砕片を溶かし押し込んで行く方法です。

フレームにはリアシャーシを組み込んでおります。

これが組み込まれていないと、ところてん式に抜けてしまうので注意が必要です。

食いつきをを良くするため内部をヤスリでザラザラにします。

全部押し込んだ状態です。

加工を行った結果から、銅の丸棒の先端は半円状に削りこんだ方が加工し易かったです。

また溶かすフレームの砕片は米粒サイズ、丸棒の先端で潰せる位が、気泡の出来ない加工のしやすすい大きさです。

削りこんでいきます。

ここで出る削りカスは次のフレーム加工ストレート化に使えるので保存をお勧めします。

気泡をはんだごてで削りかすを溶かし、埋めた画像です。

目印にテープを貼り付けスティップリングを開始します。

今回はcold boreのflatを行おうと思います。

完成です。スティップリング後、塗装をしております。

組込画像になります。

flatのスティップリングは畳や引き戸の引きやすくなるテープの感触で別のパターンに作り直そうと考えております。

グリップアングルは1911と同じ感覚で使えて、それでいてマガジンチェンジの際、グリップを崩すこと無く素早く行えます。

この弾数と操作性のある1911はWilsonの新規設計された1911やstiでしか手に入れる事が出来ません。

1911使いの愛銃の一丁として、今回のグロックはどうでしょうか。

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

01:13

│Comments(0)

2021年06月21日

STIPPLING g17 MESH

この度はdiy stippling roomをご覧いただき誠にありがとうございます。

今回はMESHという模様に挑戦してみました。

参考にしたのは5b gunworxのカスタムになります。

削り出したフレームを用意しました。

銅釘でこて先を作成します。

菱形に削り出した物です。

補足ですが鉄釘ではこて先の温度が上がらず、フレームを溶かすことが難しいので注意が必要です。

左右で二面になるように焼いております。

スタート時は焼くパターンやルールが頭で理解出来ているのですが中頃になるとゲシュタルト崩壊しだしてうまく焼けなくなり大変でした。

guarderのフレームの特性なのか毛羽立ち、綺麗に溶けない様です。

焼き終わった画像になります。

毛羽立ちをヤスリで軽く整えております。

均質に溶けたフレームが、程よい食いつきを作り出し心地良いグリップになっております。

両手でグリップし、サポートハンドの親指がフレーム前部のスティップリングを押さえると、グリップに一切のガタつきが無くなり、トリガーを引いた際、1911レベルの安定した射撃が可能になっております。

組込画像になります。

guarderのシルバースライドとdetonatorの10-8サイトを組み込んでおります。

この度は当ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

20:16

│Comments(0)

2021年02月25日

STIPPLING Marui M&P(1)

この度はdiy stippling roomを御覧頂き誠にありがとう御座います。

冒頭申し訳ありません。

誤字についてお詫び申し上げます。

今まで自分がbucketと書いてきた部分はbasketが正しい表現でした。

誤った表現を用いてしまい誠に申し訳ありませんでした。

今回はマルイさんのm&pにstipplingを加工してみようと思います。

三本線の交差する編み目模様を付けようと思います。

特に名前のないテクスチャなのですが、frank castle氏が似たテクスチャで三本線と二本線の交差する模様をlarge basketと呼んでおります

仮としてlarge basketと呼ばせて頂きます。

今回のM&Pはmike hendryk氏の物を参考にしております。

白光の小手先とパームスウェルグリップMサイズを用意しました。

小さいbasket模様を作る際は小手先を斜めにカットするのですが、今回は大きなbasket模様にするため薄く削り曲げ加工をしております。

パームスウェルグリップに焼きを始めます。

フレームはマルイ純正に組み込んでおります。

外した状態では柔らか過ぎて安定しない為、余っていた純正フレームを利用しております。

完成致しました。

マルイさんのパームスウェルグリップ、エラストマーはゴムのような質感で熱で溶けるか不安がありましたが、画像のように熱でしっかりと溶けるためstipplingがし易かったです。

stipplingの滑り止めの効果は素材の柔らかさが影響して強い効き目はなく、見た目のアクセントとしての効果しかないことが残念です。

組込画像になります。

スライドはマルイ純正です。

detonatorのvtacサイト、apexトリガー、nebulaのフレームを組み込んでおります。

今回はパームスウェルグリップのstipplingがどうなるかを試す意味もありながら実験的に行ってみました。

想像以上に素材エラストマーが柔らかくstipplingには向くのですが細かい模様より、大きめの模様の方が滑り止めには向く感じが致しました。

いくつか実験的に作ってみて比較をして見たいと思います。

この度はdiy stippling roomを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

10:01

│Comments(0)