2020年12月28日

Deltapoint proをスライドを削って載せてみた(1)

この度はdiy stippling roomを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はDeltapoint proのスライド直載せについてと、大型フロントサイト製作についてと記事にしたいと思います。

Evan Haferのglock製作でDeltapoint proを触るなかで、g17に組み込めるのではないかと思い立ち、今回のカスタムに取り掛かりました。

マスキングをして、削る部分のガイドにしています。

ブリーチに干渉しないようスライドの上面に穴が開くのを目安に削っております

大まかに削った所です。

微調整としてDeltapointを載せて確認をしながら小まめに削っています。

今回はg17のブリーチにDeltapointの固定ネジのねじ切りをすることでブリーチを固定しようと考えております。

ブリーチにドリルで穴を開けてねじ切りをします。

仮載せの状態です。

最後にジーナスのアルミパテでDeltapoint裏面の四隅のうち二つの固定用の出っ張りを作り固定を完全にしようと考えています。

ネジ二本ではガタつきがあり、着弾点がブレております。

フロントサイトの製作に入ります。

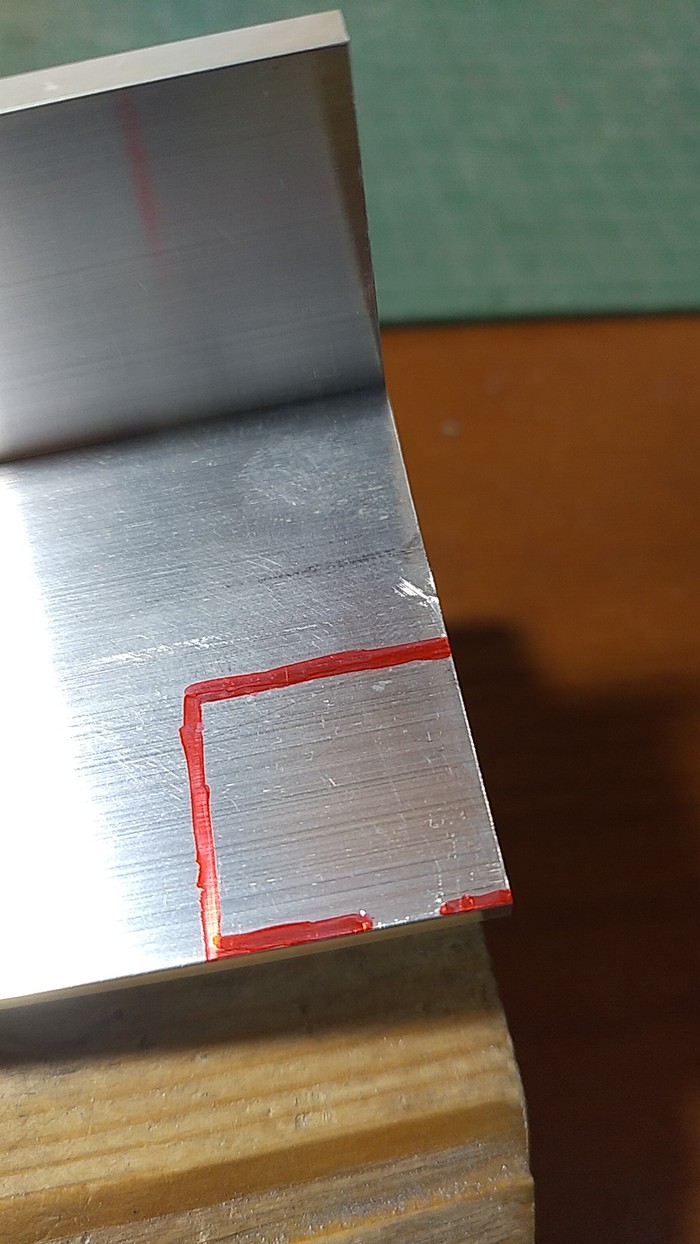

アルミの4mm厚さのアングルを使います。

Amazonでアルミ板の厚さ4mmが八百円で発送に四、五日かかるのの対し、アングルは六百円で明日到着であったため、こちらを選びました。

油性ペンでガイドを書き、切り出しています。

ルーターが熱を持ったらピンバイスでフロントサイトの固定部のねじ切りをしたりと交互に作業をしております。

切り出した直後の物です。

これからかなり調整で削りました。

サイトが味気ないと思い即席で溝を掘って見ました。

仮組んだ状態です。

次回はkgガンコートで、フロントサイトとスライドの塗装を行おうと思います。

今回のカスタムを使えばDeltapointとアルミアングル、ジーナスの高強度のアルミパテとエアガン用の塗料があればrdsグロックが作れます。

ブリーチの摩耗も気にすることなく撃ち込むことが出来ます。

部品調達の楽なコストパフォーマンスの高いrdsレッドドットサイトglockを手に入れることが出来ます。

この度はdiy stippling roomを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

2020年12月25日

Evan Hafer's glock

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はhobby japan mook ハンドガンナー コンシールドキャリー&コバートキャリー最新事情の26ページに掲載されていたEvan Hafer氏のglockの製作を記事にしたいと思います。

勝手に雑誌の画像を上げる事はまずいと思います故、実銃の画像はhobby japan mookで確認お願い致します。

今回の製作に必要な材料になります。

メタルロックはマグウェル、ビーバーテイル、ストレートリダクション、シリコンカーバイド風の滑り止め加工に使います。

シリンジはストレートリダクション加工時に、

アサヒペン滑り止め材はシリコンカーバイド風滑り止めに使います。

kgガンコートはアルミスライドの手直しの為に購入しました。

それでは製作に入りたいと思います。

Evan Hafer氏のglockは良く見るとグリップ後部がストレートにリダクションされております。

実銃の世界ならばJBWELDやマリンエポキシを使いグロックのフレームを埋めて、削り出すことでストレート化を行う所ですが、色が灰色やブルーになってしまうことを嫌い、黒色のメタルロックで加工を行いたいと思います。

上の画像はグリップ後部内部にヤスリで傷をつけることで内部に注入するメタルロックの食いつきを良くするための作業の物です。

シリンジはAmazonの54円の物を使っています。

練ったメタルロックをヘラでフレームに詰め込むのはかなり無理があります。

何より気泡が出来てしまいます。

ストレートリダクションでは強度の低下に繋がるため、シリンジにメタルロックを入れて混ぜたモノを流し込んで、空気の入っていない状態にします。

見た目が悪いですが

リアシャーシにビニールを被せて固定することで機関部にメタルロックが流れ込まないようにしております。

ドライヤーで暖めます。

大量のメタルロックを暖めると反応が起こり、発熱が起こるようです。

今回は反応が出るまで暖めた後は冷風をかけて冷ます作業となりました。

数分で硬化は完了します。

グリップ後部をストレートに削り出しています。

マグウェルをメタルロックの盛り付けで製作していきます。

マスキングをして盛り付け部分にヤスリかける事で食いつきを良くします。

盛り付けとドライヤーでの硬化を繰り返している途中の物です。

ある程度形ができた物です。

ビーバーテイルを作成した画像です。

過去記事でビーバーテイルの製作は紹介しているので端折ます。

マスキングを行います。滑り止め材を接着する準備の作業になります。

シリコンカーバイド風グリップの製作記事を参照願います。

Evan hafer氏のglockには右手側のグリップ部分には膨らみがあります。

今回それを再現するためにメタルロックと滑り止め材を混ぜた物を盛り付けております。

こちらはメタルロックを塗り滑り止め材を降りかけた物です。

この当たりから作業に夢中になってしまい写真を撮ることをおろそかにしてしまいました。

誠に申し訳ありません。

こちらがグリップ完成画像となります。

マスキング、滑り止め材加工、塗装を各部に行った物です。

唐突にですがmgcの1991a1が登場致します。

グリップ完成後実射してみて分かった事なのですが、このEvan氏のglockはとんでもない銃なのではないかと非常に驚いております。

1991a1のグリップとサイトラインを紙に書き写した物です。

撃ち込んで遊んでるなかでrmrに載せ変えたglockになります。

こちらもグリップとサイトラインを紙に書き写します。

1991a1とドットサイトをマウントで載せたglockのサイトラインはほぼ一致するのです。

デルタポイントを載せた場合は完全に一致します。

これがストレート化をしたグリップと相まって、とにかく狙った所に飛んでいく、ガバメントが乗り移ったとんでもないglockになっているのです。

あまりにも使い勝手が良すぎて1週間程撃ち込んで記事を書くのを忘れておりました。

このEvan氏のglockは一言で言うならば究極のガバメントです。

たぶんですが通常のガバメントにローマウントでrmrを載せたガバメントよりサイトラインが低く、ノーマルな感覚で撃てるrdsガバメントなのです。

製作してみて分かった事ですがEvan氏は本当に凄いと思います。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

2020年12月23日

30分で出来るシリコンカーバイド風グリップ

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回は30分で出来るシリコンカーバイド風グリップを記事にしたいと思います。

こちらはアサヒペンの滑り止め材になります。

成分は珪砂というもので、これに炭素を加えた物をシリコンカーバイドと呼ぶそうです。

Amazonで五百円程で購入した物です。

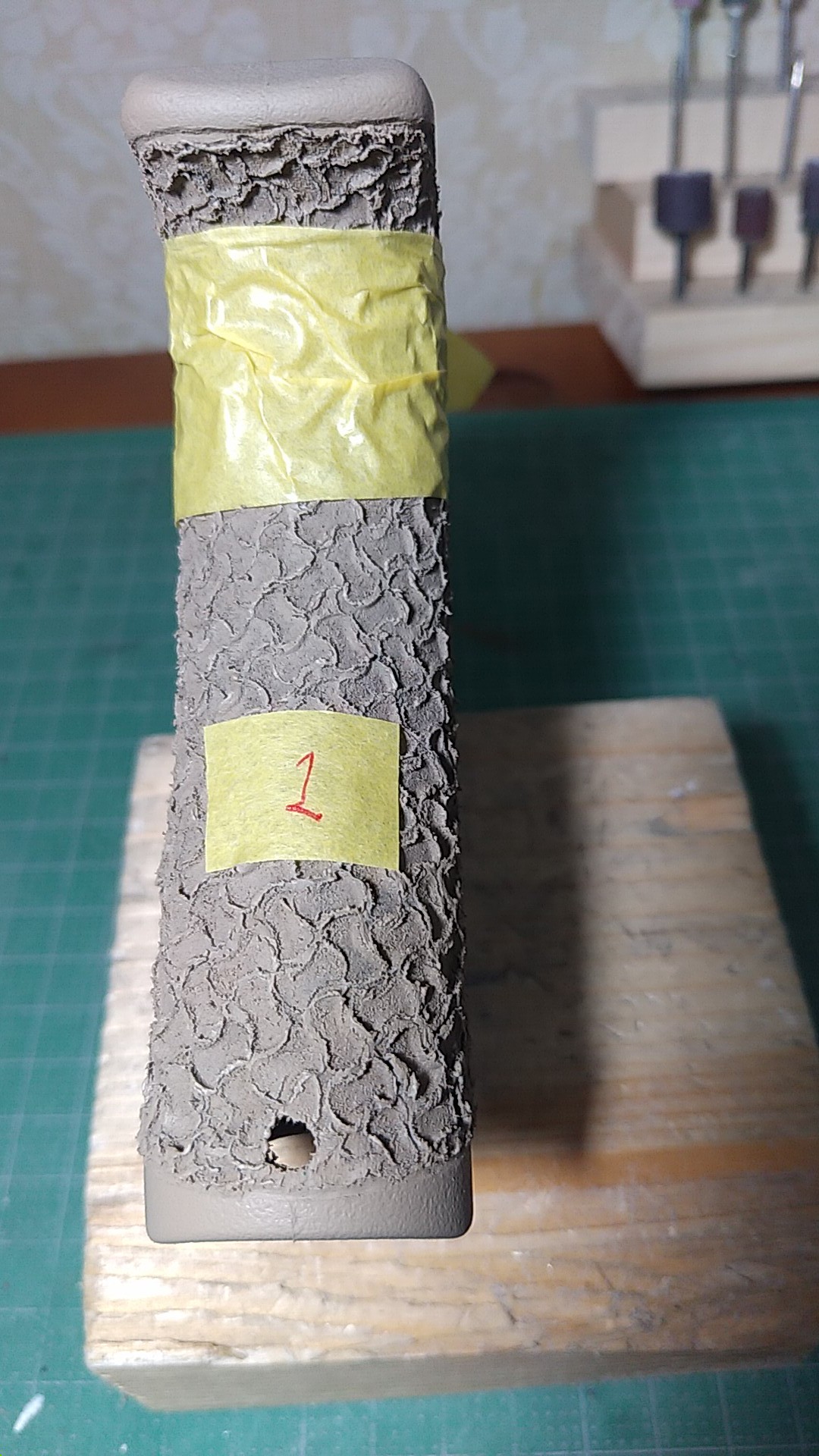

btc風にエポキシJBWELDを使って、グリップをストレートにリダクションしたフレームになります。

こちらのフレームにシリコンカーバイド風の加工を行います。

接着剤の食いつきを良くするためにヤスリがけます。

マスキングを行います。

セメンダインのメタルロックを塗ります。

注意点として一度に一カ所の部位には全部塗る事が重要です。

今回の場合グリップ全周にメタルロックを塗り

滑り止め材を降りかけるのですが、これをグリップの半分ずつメタルロックを塗って滑り止め材を降りかけた場合、その分かれ目となる部位に盛り上がりが出来て見た目が悪いグリップになってしまいます。

もし失敗をして見た目が悪いグリップになってしまったとしても、この加工は滑り止め材を全部サンディングビットで削り落とせば再度の加工が出来るのでご心配なく。

グリップの滑り止めの効きが悪くなった際にも簡単に再加工出来ます。

アサヒペンの滑り止め材を降りかけた状態です

ドライヤーで暖めます。

1分程で硬化しますが念のため3分程暖めます。

はみ出した部分を彫刻刀で整えます。

メタルロックが硬化した状態のグリップになります。

再度マスキングをします。

インディのブラックパーカーで塗装を行います。

乾燥後のグリップになります。

グロックをストレートにリダクションした場合、困るのはエポキシの剥き出しの部分にはSTIPPLINGすることが出来ず見た目の悪いグロックになってしまうことです。

今回の方法を使えば見た目も性能も良い実用的なカスタムを行うことが出来ると思います。

またハイキャパのグリップのカスタムにも利用出来るかと思います。

注意点として、このカスタムはグリップが太くなっしまうことです。

細身のグリップを好む方はグリップを削り込んでこの加工を行うことをお勧めします。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

2020年12月06日

STIPPLING jigsaw(4)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

jigsaw4回目となります。

今回はマスキングテープを使ったガイドラインについて、二度焼きについて、jigsaw全周の画像、次のカスタムの題材について記事にしたいと思います。

前回の基準となるマスキングテープを使ったガイドラインについての補足ですが、テープを平行や交差するように細かく貼り付けながら作業することで、歪みや模様の角度を狂わせずに焼くことが出来ます。

自分の焼く順番を貼っております。

5番の時にマスキングテープで貼られている部分を焼きます。

重要なのは4番の上の画像の時、3番からの焼いた模様の角度と1番の模様の角度を揃えておくことです。

目視では難しいですがガイドテープを貼ることで自分の場合は失敗をしなくなりました。

上の画像は一度目の焼き、ヤスリがけて滑らかにした物です。

一度の焼きではフレームの溶ける量が多すぎてグリッピングも見た目も悪い物になっております。

二度焼きする部分に赤丸を付けた物と、二度焼きした物です。

模様の縁がしっかりと出ると同時に適度なバリが出来ることで実用的なSTIPPLINGになっております。

焼いている時の小手のパワーです。

bucketを焼くときは焦げたり茶色になったりはしないのですが、二度焼きをするとtanやfdeでは焦げが起こってしまうことが多いです。

黒のフレームの方がjigsawは向いているかもしれません。

二度焼きした物に塗装を施した物です。

全周の画像になります。

今回は様々な角度を試してジャンクフレームを何度と削り20回は焼きました。

ダメ元で適当に焼いたら全周のグリップが出来たり、そこから法則を見つけて安定して焼く方法を探したり、とても充実したカスタムが出来ました。

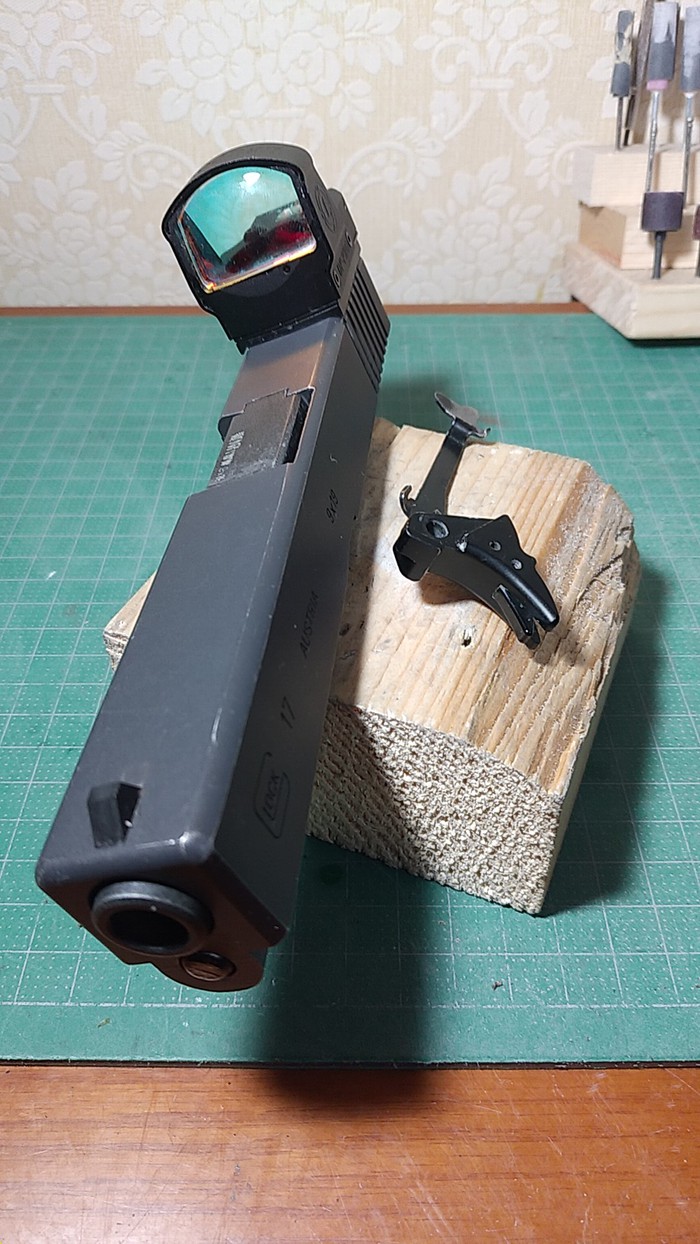

上の画像は次のカスタムで使うパーツです。

kkmのバレルがあれば良いのですが未入手で取り掛かろうと思います。

リューポルドのデルタポイントにzevトリガー、

グリップ後部はストレートにリダクションして、エポキシでマグウェルとビーバーテイルを作ったGLOCK。

マイナーなGLOCKですがお楽しみにお待ち下さい。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

00:37

│Comments(0)

2020年12月03日

STIPPLING jigsaw(3)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はjigsawの模様を全周で一致するガイドラインについて記事にしたいと思いますから

フレーム後部ピンの穴からスタートして、グリップ前部の中心から右に数ミリ程ズレた所を目印にします。

グリップの前部、マスキングテープの貼り付け部分からスタートしてグリップ後部を通り、目印に砥石ビットを刺しているフレーム後部ピンの部分に帰ってきます。

先程マスキングテープを貼り付けたGLOCK刻印のある面、マスキングテープをスタートにして、グリップ後面の中心部から右に数ミリ程ズレた所にガイドとしてマスキングテープを貼り付けます。

マスキングテープはただ貼り付けるだけでなく、テープ同士で直角を作るようにします。

ガイドラインは以上になります。

次はフレームに焼く作業になります。

グリップ後部の膨らみから焼きをスタートします。

理由として、この膨らみの部分は他の面からガイドテープを貼り付けて焼こうとしてもガイドテープが歪んでしまい全周のSTIPPLINGが失敗する原因となるためです。

画像の下部分のマスキング部は剥がしてSTIPPLINGしますが、画像の上部分のマスキングは剥がさずに一周焼いてから全周の焼きの配置が完成してから焼きます。

注意点として焼きの作業の難しい工程は、

グリップ後部の膨らみ、

グリップ後部の親指の付け根が当たる部分、

焼きの面と面が切り替わる時です。

画像の様にマスキングテープをガイドにして直角を作るようにしながら焼いていきます。

面が変わるとき、ガイドテープを使わないと歪みます。御注意下さい。

GLOCK刻印のある面に入ったら模様に若干の隙間を作るように焼きます。

理由として、全周させるときに隙間が空いている方が詰めて1列調整が出来るからです。

これがぴったりと詰めて焼くと調整が出来ずどうにもやりようが無くなります。

模様が合わないときは軽く焼いた部分をサンディングビットを掛けて隙間を詰めて焼きます。

最後の1列を調整して全周を完成させます。

全周の完成後のこった部分を焼いて一度目の焼きは終了です。

全周のガイドラインは以上になります。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

21:50

│Comments(0)

2020年12月02日

STIPPLING jigsaw(2)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

jigsaw二回目は小手先の作成を記事にしたいと思います。

jigasawの模様は画像の様になっております。

小手先を自作するのに銅釘を用意します。

熱の伝導率の高い銅を勧めます。

鉄やステンレスは伝導率が低くフレームを溶かす事が難しいです。

白光の半田ごての先端部分の内部を図にしたものです。

小手先を固定するネジ部の奥の部分が細くなることでネジがそれ以上入る事が出来ず、太さ4ミリ以下の小手先が使えなくなっております。

銅釘で画像の物より太いものは専門店で探す以外入手はむずかしいため、4ミリ以下の細さの釘を小手先として使えるよう半田ごてを改造します。

ルーターで小手のネジ穴内部の細くなっている部分を削り取る事でネジが奥深くまで入るようになり、4ミリ以下小手先を固定出来る様になります。

銅釘の先端は7.4ミリあります。

Jigsawの模様は同サイズの弧が組み合わさるため僅かな弧の違いが歪みに繋がるため、銅釘の先端部分のサイズと削り出す砥石ビットを同じサイズになるまで削り出します。

ルーターに銅釘をセットして回転させ、ヤスリで削り5.5ミリになるまで削ります。

5.5ミリになったら丸砥石ビットでjigsawの形状に削ります。

削り出しの終わったjigasawの小手先です。

かなり丸砥石ビットで削り込んでますが、実際にフレームを焼くと見た目の細さとは裏腹に熱で大きな模様が出来ます。

注意点として銅釘を丸砥石ビットで削る時、ノックバックをしないようにする必要があります。

エッジが消えて8の字になってしまいます。

小手先の作成はここまでになります。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

23:27

│Comments(0)

2020年12月01日

30分で出来るGLOCKビーバーテイル加工

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回は30分で出来るGLOCKビーバーテイル加工を記事にしたいと思います。

ご用意頂きたい物は、

メタルロックというエポキシ接着剤

ドライヤー

エポキシ接着剤がこぼれても床を汚さないための新聞紙

お好みのヤスリ、ルーター

仕上げ用のエアガン用塗料

以上です。

画像のメタルロックというエポキシ接着剤は黒色で、強力な接着力を持ち、肉盛りにも使える便利な物です。

欠点があるとすれば、温度に敏感で寒い時期には固まり辛い事と、少量を混ぜて肉盛りをした際に固まらない事がある事です。

グロックのリアサイトが緩い時に針先程のメタルロックを肉盛りした際に固まらない事がありました。

メタルロックは温度に敏感で冷たい時は固まり辛いのですが、逆に暖かい場合には即硬化をします。

この性質を利用してGLOCKのビーバーテイル加工を簡単に行いたいと思います。

注意として二点上げます。

メタルロックをドライヤーで温める作業を行いますが、暖めた数十秒に緩くなりメタルロックが垂れて服や床を汚す事があります。

またドライヤーで暖めるとメタルロックから白煙が出る事があります。

くれぐれもご注意下さい。

作業の紹介始めます。

画像は100番台の荒いヤスリで傷を付けて食いつきを良くしている物です。

グロックのビーバーテイル部の上下両方にしっかりと傷を付けております。

メタルロックを多量に塗りドライヤーをかけま

す。

1分程で固まりますが念をみて3分程かけます。

メタルロックを塗りドライヤーをかけて硬化させた物です。

傷を付けた部分にしっかりとメタルロックを塗り上下に噛み合わせるようにしています。

ここで片面や少量ずつ塗ると応力に弱くなるため、こぼれるほど多量に塗ることでしっかりとした下地を作ります。

下地が出来た後はメタルロックを塗りドライヤーをかけて硬化をさせる事を繰り返します。

ビーバーテイル状に削り出せるまで繰り返します。

ヤスリ、ルーター等で形を整えます。

お好みによりますが研磨をして素材の持つ黒さを活かす無塗装も出来ます。

今回は形を出した後、600番で磨き塗装を行いました。

塗装後の画像になります。

GLOCKはハイグリップをすると偶にですがスライドのレールと親指が干渉することがあります。

その不具合を簡単に解決出来ればと今回ご紹介致しました。

この度は当blogをご覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムに役立つことが出来たなら幸いです。

それではこの辺で失礼致します。