2020年12月06日

STIPPLING jigsaw(4)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

jigsaw4回目となります。

今回はマスキングテープを使ったガイドラインについて、二度焼きについて、jigsaw全周の画像、次のカスタムの題材について記事にしたいと思います。

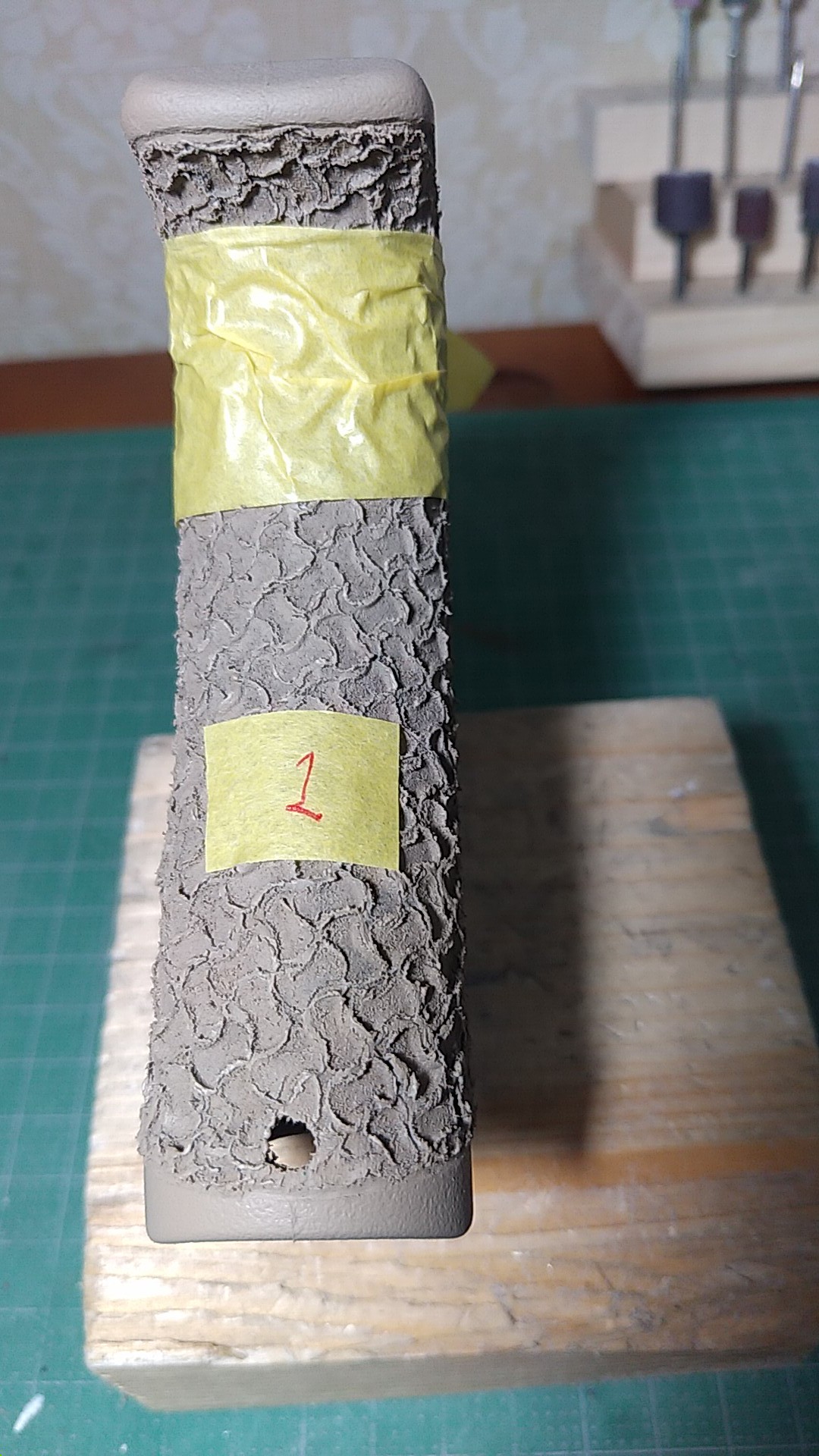

前回の基準となるマスキングテープを使ったガイドラインについての補足ですが、テープを平行や交差するように細かく貼り付けながら作業することで、歪みや模様の角度を狂わせずに焼くことが出来ます。

自分の焼く順番を貼っております。

5番の時にマスキングテープで貼られている部分を焼きます。

重要なのは4番の上の画像の時、3番からの焼いた模様の角度と1番の模様の角度を揃えておくことです。

目視では難しいですがガイドテープを貼ることで自分の場合は失敗をしなくなりました。

上の画像は一度目の焼き、ヤスリがけて滑らかにした物です。

一度の焼きではフレームの溶ける量が多すぎてグリッピングも見た目も悪い物になっております。

二度焼きする部分に赤丸を付けた物と、二度焼きした物です。

模様の縁がしっかりと出ると同時に適度なバリが出来ることで実用的なSTIPPLINGになっております。

焼いている時の小手のパワーです。

bucketを焼くときは焦げたり茶色になったりはしないのですが、二度焼きをするとtanやfdeでは焦げが起こってしまうことが多いです。

黒のフレームの方がjigsawは向いているかもしれません。

二度焼きした物に塗装を施した物です。

全周の画像になります。

今回は様々な角度を試してジャンクフレームを何度と削り20回は焼きました。

ダメ元で適当に焼いたら全周のグリップが出来たり、そこから法則を見つけて安定して焼く方法を探したり、とても充実したカスタムが出来ました。

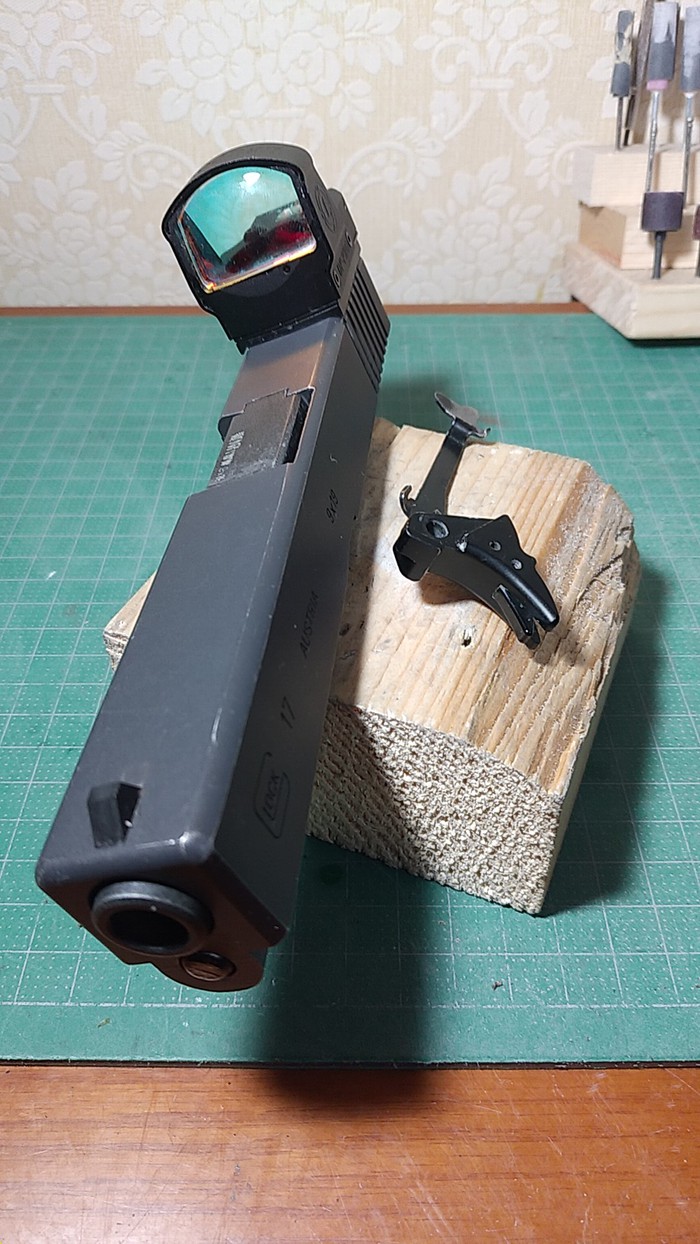

上の画像は次のカスタムで使うパーツです。

kkmのバレルがあれば良いのですが未入手で取り掛かろうと思います。

リューポルドのデルタポイントにzevトリガー、

グリップ後部はストレートにリダクションして、エポキシでマグウェルとビーバーテイルを作ったGLOCK。

マイナーなGLOCKですがお楽しみにお待ち下さい。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

00:37

│Comments(0)

2020年12月03日

STIPPLING jigsaw(3)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はjigsawの模様を全周で一致するガイドラインについて記事にしたいと思いますから

フレーム後部ピンの穴からスタートして、グリップ前部の中心から右に数ミリ程ズレた所を目印にします。

グリップの前部、マスキングテープの貼り付け部分からスタートしてグリップ後部を通り、目印に砥石ビットを刺しているフレーム後部ピンの部分に帰ってきます。

先程マスキングテープを貼り付けたGLOCK刻印のある面、マスキングテープをスタートにして、グリップ後面の中心部から右に数ミリ程ズレた所にガイドとしてマスキングテープを貼り付けます。

マスキングテープはただ貼り付けるだけでなく、テープ同士で直角を作るようにします。

ガイドラインは以上になります。

次はフレームに焼く作業になります。

グリップ後部の膨らみから焼きをスタートします。

理由として、この膨らみの部分は他の面からガイドテープを貼り付けて焼こうとしてもガイドテープが歪んでしまい全周のSTIPPLINGが失敗する原因となるためです。

画像の下部分のマスキング部は剥がしてSTIPPLINGしますが、画像の上部分のマスキングは剥がさずに一周焼いてから全周の焼きの配置が完成してから焼きます。

注意点として焼きの作業の難しい工程は、

グリップ後部の膨らみ、

グリップ後部の親指の付け根が当たる部分、

焼きの面と面が切り替わる時です。

画像の様にマスキングテープをガイドにして直角を作るようにしながら焼いていきます。

面が変わるとき、ガイドテープを使わないと歪みます。御注意下さい。

GLOCK刻印のある面に入ったら模様に若干の隙間を作るように焼きます。

理由として、全周させるときに隙間が空いている方が詰めて1列調整が出来るからです。

これがぴったりと詰めて焼くと調整が出来ずどうにもやりようが無くなります。

模様が合わないときは軽く焼いた部分をサンディングビットを掛けて隙間を詰めて焼きます。

最後の1列を調整して全周を完成させます。

全周の完成後のこった部分を焼いて一度目の焼きは終了です。

全周のガイドラインは以上になります。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

21:50

│Comments(0)

2020年12月02日

STIPPLING jigsaw(2)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

jigsaw二回目は小手先の作成を記事にしたいと思います。

jigasawの模様は画像の様になっております。

小手先を自作するのに銅釘を用意します。

熱の伝導率の高い銅を勧めます。

鉄やステンレスは伝導率が低くフレームを溶かす事が難しいです。

白光の半田ごての先端部分の内部を図にしたものです。

小手先を固定するネジ部の奥の部分が細くなることでネジがそれ以上入る事が出来ず、太さ4ミリ以下の小手先が使えなくなっております。

銅釘で画像の物より太いものは専門店で探す以外入手はむずかしいため、4ミリ以下の細さの釘を小手先として使えるよう半田ごてを改造します。

ルーターで小手のネジ穴内部の細くなっている部分を削り取る事でネジが奥深くまで入るようになり、4ミリ以下小手先を固定出来る様になります。

銅釘の先端は7.4ミリあります。

Jigsawの模様は同サイズの弧が組み合わさるため僅かな弧の違いが歪みに繋がるため、銅釘の先端部分のサイズと削り出す砥石ビットを同じサイズになるまで削り出します。

ルーターに銅釘をセットして回転させ、ヤスリで削り5.5ミリになるまで削ります。

5.5ミリになったら丸砥石ビットでjigsawの形状に削ります。

削り出しの終わったjigasawの小手先です。

かなり丸砥石ビットで削り込んでますが、実際にフレームを焼くと見た目の細さとは裏腹に熱で大きな模様が出来ます。

注意点として銅釘を丸砥石ビットで削る時、ノックバックをしないようにする必要があります。

エッジが消えて8の字になってしまいます。

小手先の作成はここまでになります。

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つ事が出来たなら幸いです。

それでは失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

23:27

│Comments(0)

2020年12月01日

30分で出来るGLOCKビーバーテイル加工

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回は30分で出来るGLOCKビーバーテイル加工を記事にしたいと思います。

ご用意頂きたい物は、

メタルロックというエポキシ接着剤

ドライヤー

エポキシ接着剤がこぼれても床を汚さないための新聞紙

お好みのヤスリ、ルーター

仕上げ用のエアガン用塗料

以上です。

画像のメタルロックというエポキシ接着剤は黒色で、強力な接着力を持ち、肉盛りにも使える便利な物です。

欠点があるとすれば、温度に敏感で寒い時期には固まり辛い事と、少量を混ぜて肉盛りをした際に固まらない事がある事です。

グロックのリアサイトが緩い時に針先程のメタルロックを肉盛りした際に固まらない事がありました。

メタルロックは温度に敏感で冷たい時は固まり辛いのですが、逆に暖かい場合には即硬化をします。

この性質を利用してGLOCKのビーバーテイル加工を簡単に行いたいと思います。

注意として二点上げます。

メタルロックをドライヤーで温める作業を行いますが、暖めた数十秒に緩くなりメタルロックが垂れて服や床を汚す事があります。

またドライヤーで暖めるとメタルロックから白煙が出る事があります。

くれぐれもご注意下さい。

作業の紹介始めます。

画像は100番台の荒いヤスリで傷を付けて食いつきを良くしている物です。

グロックのビーバーテイル部の上下両方にしっかりと傷を付けております。

メタルロックを多量に塗りドライヤーをかけま

す。

1分程で固まりますが念をみて3分程かけます。

メタルロックを塗りドライヤーをかけて硬化させた物です。

傷を付けた部分にしっかりとメタルロックを塗り上下に噛み合わせるようにしています。

ここで片面や少量ずつ塗ると応力に弱くなるため、こぼれるほど多量に塗ることでしっかりとした下地を作ります。

下地が出来た後はメタルロックを塗りドライヤーをかけて硬化をさせる事を繰り返します。

ビーバーテイル状に削り出せるまで繰り返します。

ヤスリ、ルーター等で形を整えます。

お好みによりますが研磨をして素材の持つ黒さを活かす無塗装も出来ます。

今回は形を出した後、600番で磨き塗装を行いました。

塗装後の画像になります。

GLOCKはハイグリップをすると偶にですがスライドのレールと親指が干渉することがあります。

その不具合を簡単に解決出来ればと今回ご紹介致しました。

この度は当blogをご覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムに役立つことが出来たなら幸いです。

それではこの辺で失礼致します。

2020年11月30日

STIPPLING guarder g17 jigsaw (1)

この度は当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はjigsawパターンのSTIPPLING完成写真を記事にして行こうと思います。

STIPPLINGする際、大きな模様を作る場合、溶け出るフレーム材の量が増える事で、見た目が悪く、グリップ感も最悪になるため、今までjigsawの模様を作ることができませんでした。

10月にg19を作っていた際、荒いテクスチャにヤスリがけて軽く二度目のSTIPPLING、焼きを入れることで、模様のコントロールとグリップ感の調整が出来る事に気付き、jigsawの模様を作れる自信がつき今回製作してみました。

模様とグリップ感のコントロールは作り始めた初期に完成させることが出来たのですが、グリップの全周の模様を完全に一致させることが難しく、練習用のジャンクフレームで様々な角度を試して20回は失敗をしております。

今回貼り付けている画像を見て頂くとグリップのビーバーテイルが延長されていることに気付かれるかと思います。

原野で取った写真は、完成後のフレームに30分ほどでビーバーテイル延長加工を施したものです。

次回はjigsawの小手先の作り方、全周で模様が一致するガイドライン、グロックのビーバーテイル加工について、個別に記事にして行こうと思います。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役に立つことが出来たなら幸いです。

それではこの辺で失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

16:11

│Comments(0)

2020年11月21日

STIPPLING g19 gen3 saa bucket(1)

当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回紹介する銃は10月に製作した一丁になります。

忙しさの中ストレス解消を目的に作っていたら、思わぬ発見があり記事にしようかと思います。

前回のfowlerと今回のg19では1.2ミリ模様のサイズが違います。

ほんの僅かの違いですがグリップ感に大きな差が生まれてしまい、どうにか出来ないものかと考え

STIPPLING後のフレームにサンディングビットでバリを落とし、その後小手先を使い軽めに二度目の焼きを行ってみました。

結果として程良いグリップ感があるフレームが完成しました。

それよりも得た大きな成果は、範囲の大きなSTIPPLINGの模様をやすりがけと二度焼きでコントロール出来ることが解った事です。

今まで上手く作れなかったjigsawと言う模様です。

小手先の範囲が広いため、溶け出たフレーム材が多量で火星の表面のようにゴツゴツとして見た目もグリップ感も悪い物でしたが実用的な所まで作れる目安が立ちました。

次回jigsawのSTIPPLINGを記事にしようと思います。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

皆様のカスタムの役立つことが出来たなら幸いです。

それではこの辺で失礼致します。

Posted by 拳銃墓場 at

17:12

│Comments(0)

2020年11月09日

STIPPLING fowler g17 gen3 marui

当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はfowler g17 gen3 マルイベースを記事にしたいと思います。

guarder2019フレームに5bのbucketパターン,

45degree cuts,signature shooter's ledgeを行いました。

rmrを取り付けたグロックをグリップした際に、トリガーガードの中程を削り込んだsai系のフレームだとフロントサイトが半分程沈み込む為、45degree cutsを選びました。

グリップセフティに当たる部分までSTIPPLINGを行うと銃のブレが格段に小さくなります。

トリガーを引く事だけに意識を向けていてもフロントサイトがブレなくなります。

スライドはarrow arms,bomberのdx版のトリガーとステンレスピン、guns modifyのスライドロックトリガーバー、5kuのマグウェル、guarderのリアシャーシとリコイルスプリングガイドを組み込みました。

実銃の画像を見ていると、5bのフレームにはzevやjwが組み込まれていることが多く、fowlerは邪道かなとも思いましたが、STIPPLINGの終了したフレームを試しに組んでみると以外と悪くなく今回記事にしてみました。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

それではこの辺で失礼致します。

皆様のカスタムの役に立つことが出来たなら幸いです。

今回はfowler g17 gen3 マルイベースを記事にしたいと思います。

guarder2019フレームに5bのbucketパターン,

45degree cuts,signature shooter's ledgeを行いました。

rmrを取り付けたグロックをグリップした際に、トリガーガードの中程を削り込んだsai系のフレームだとフロントサイトが半分程沈み込む為、45degree cutsを選びました。

グリップセフティに当たる部分までSTIPPLINGを行うと銃のブレが格段に小さくなります。

トリガーを引く事だけに意識を向けていてもフロントサイトがブレなくなります。

スライドはarrow arms,bomberのdx版のトリガーとステンレスピン、guns modifyのスライドロックトリガーバー、5kuのマグウェル、guarderのリアシャーシとリコイルスプリングガイドを組み込みました。

実銃の画像を見ていると、5bのフレームにはzevやjwが組み込まれていることが多く、fowlerは邪道かなとも思いましたが、STIPPLINGの終了したフレームを試しに組んでみると以外と悪くなく今回記事にしてみました。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

それではこの辺で失礼致します。

皆様のカスタムの役に立つことが出来たなら幸いです。

Posted by 拳銃墓場 at

10:40

│Comments(0)

2020年10月04日

STIPPLING guarder g17 FDE(1)

当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

今回はフレームに穴を開けてしまった失敗を記事にしたいと思います。

フレームのお代を無駄にしてしまった事も痛いですが、暇を見て作っていた時間が無駄になってしまった事が特に身にしみます(泣)。

guarder g17 fde 2019ver フレームを今回は加工をしたいと思います。

フィンガーグルーブを残す加工をしています。

この時点で気付いていれば良かったのですが、フィンガーグルーブの削り面の穴が開いていると思われます。

荒削りをしてスポンジやすりが切れていたため磨きは後回しにしております。

マガジンキャッチ回りを削る前にサムレストとテクスチャを平坦に削り込んでいます。

ダイヤモンドビットで最初に斜めに削り込みを入れている所です。

赤いガイドラインまでは削らず余白を残すように削っています。

ガイドラインの上下の赤いラインに余白を残しながら250番のサンディングビットで傾斜状に削っています。

320番の紙ヤスリを巻いたビットで残していた余白部分を削り、マガジンキャッチの削り込みの見た目の形を作っている所です。

マガジンキャッチ周りの削りが終わった画像です。

マスキングをしてフレームを削り込みます。

120番のサンディングビットを使って削り込みました。

切れていたスポンジやすりを買ってきて、フィンガーグルーブの磨きをしていると、gen3の突起の残りが取れていないのかと最初思っていたのですが・・・

電灯にかざしてみると見事な穴が開いておりました。

guarderのフレームはマガジンキャッチ周りには肉抜きがあるためフィンガーグルーブの加工をするには厚みが足りないのかもしれません。

guarderのフレームを加工する際にはマガジンキャッチ周りは御注意を!

今回は失敗したSTIPPLINGを紹介させて頂きました。

guarderさんにはどうか本物のグロックと同じだけのマガジンキャッチ周りの肉厚を取り入れて頂きたいと切に願います(涙)。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

それではこの辺で失礼致します。

皆様のカスタムに役立つことが出来たなら幸いです。

Posted by 拳銃墓場 at

16:40

│Comments(0)

2020年09月28日

STIPPLING g19 gen3 saa(3)

当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

g19の続きの加工を紹介させて頂きます。

今回は半田ごての出番となります。

ホームセンターで売っている千円以下の半田ごてとパワーコントローラーを使っています。

出力が強すぎるとフレームにダメージがあるため

弱めの物を使っています。

真鍮ブラシを大きめの木材にクランプで挟み込んだ物です。

小手先を片手で汚れを落とす為に使います。

溶けたフレームが小手先についたまま加工をすると、tanのフレームの場合焦げで汚れた様に見えてしまいます。

またバリや突起物がSTIPPLINGに出来ることでグリップ感の悪いSTIPPLINGになるため頻繁に小手先から溶けたフレームを落とす必要があるため安定感のある固定された真鍮ブラシは必須となります。

4ミリのアルミ丸棒から小手先を作ります。今回はエリートキャリーと言うテクスチャを行いたいと思います。

丸棒を正方形に削り込み、精密ヤスリ三角でバツを刻みます。

失敗したフレームを使いテクスチャを落として小手先の調子を見ています。

焦げない温度、小手先が程良いSTIPPLINGを行える様に微調整しています。

この作業でエリートキャリーの場合出来が決まります。

マスキングしてSTIPPLINGしています。

バツ印の線が繋がるように自分はSTIPPLINGしています。

バツの部分が滑り止めになる状態がベストなSTIPPLINGです。

正方形状に溶け出したフレームがバリを作ったり、小手先についたフレームの汚れで突起物やバリが出来る状態は悪いSTIPPLINGと言えます。

STIPPLINGは滑り止めであると同時に、使い手の掌の中で思った通りに滑らせる事が出来るのが理想の形です。

不揃いなSTIPPLINGは滑り止めとしての効果はあっても、掌の中で滑らせる事が出来ないために失格と言えます。

小手先の調整、温度、力加減で出来が決まるため

御注意下さい。

STIPPLING終了しました。

今回のカスタムは1911で言うグリップセフティ部分までSTIPPLINGしています。

この部分が滑らかでないと違和感を感じ、ストレスを感じていたのですが、滑り止めと同時に掌の中で滑らせるSTIPPLINGが出来る様になってからは射撃の際の銃のブレを格段に抑える事が出来るようになり、今では欠かす事の出来ないカスタムになっています。

今回はbomberのサイトを取り付けたいと思います。

完成致しました。

トリジコンのHDサイトは太陽光下、夜間、雨天時にも使えるベストなサイトだと思います。

確実なマガジンエジェクトが出来る様に挿入口をカットし、トリガーガード側面を削り込むことでノーマルトリガーの作動性を向上させ、ベストなCCWとしてのグロックを作れたと思います。

g19のSTIPPLINGは今回で終了となります。

補足ですが、エリートキャリーのSTIPPLINGはbucketのSTIPPLINGより滑り止めの効果が強く、掌の中で滑らせる事が難しい物となっています。

STIPPLINGは模様の違いでグリップ感がかなり変わってしまうため、奥深さを感じると共に、自分の思った通りに行かない難しさを感じております。

これからも色々と試して行き記事にして行こうと考えております。

当blogを御覧頂き誠にありがとうございました。

それではこの辺で失礼致します。

皆さまのカスタムに役立つことが出来たなら幸いです。

Posted by 拳銃墓場 at

22:00

│Comments(0)

2020年09月27日

STIPPLING g19 gen3 saa(2)

当blogを御覧頂き誠にありがとうございます。

本日は前回の続きの加工を紹介させて頂きます。

マスキングをしてフレームの削り込みをしています。

サンディングビット120番でラインギリギリまで削り、その後ハイスビットでラインを整えます。

注意点として、1911で言えばグリップセフティに当たる場所にはシャーシ固定ピンの穴や内部構造の関係で薄くなっている部分があります。

削り過ぎるとSTIPPLINGの時にフレームを貫通することがあります。

軽く表面の模様を取る程度に削りました。

トリガー後部の両サイドを削り込みます。

フレームにガイドラインを引きます。

トリガーセフティの当たる部分は削らないようにマスキングを行っています。

またノックバックが加工の際、よく起こる箇所です。ルーターのチャック部が擦ることも起こります。そのためフレームにしっかりとマスキングを行っています。

三枚目、四枚目の画像は削り始めの物です。

1911の様に両側面同じ形を作るために、コンタクトレンズのような半円形状を意識しながら、削ります。

ここで同じ程度の半円を作ると両側面の形状の誤差が少なく掘れます。

トリガーサイドの削りから始まり、スライドロック下を削っています。

トリガーガード上部も削りこみます。

バフで磨いて傷や凹凸を確認しています。

曲面で凹凸を取るのが大変なため、120番、240番で形を出した後、320番で全体的に磨き、スポンジやすりをビットに巻いて、180番から1200番まで番数を上げて行き、最後にバフで仕上げました。

スライドロック部に三角の彫り込みにを行っています。。

ハイスビットを用いて抉り込んだ三角を掘っています。

作業にのめり込見過ぎてトリガーガード下の斜めの削り込みの写真を撮るのを忘れてしまいました。申し訳ありません。

大まかな削り込みが終わったためガイドラインを薄め液で洗い落とした後の画像です。

全体として加工の半分が終わった所です。

今回行ったトリガーガード側面の削り込みは、トリガーに指が1ミリ程深く届くようになる効果があり、確実なトリガーセフティの解除が行われ、操作が格段によくなる物です。

このカスタムに慣れてしまうとsaiのフレームに物足りなさを感じるほど操作性が向上します。

ノーマルトリガーで撃っていて楽しさを感じれる一丁が出来上がります。

本日の加工はここまで進み、次からは半田ごての出番となります。

それではここら辺で失礼致します。

皆さまのカスタムの役に立てたなら幸いです。

Posted by 拳銃墓場 at

00:33

│Comments(0)